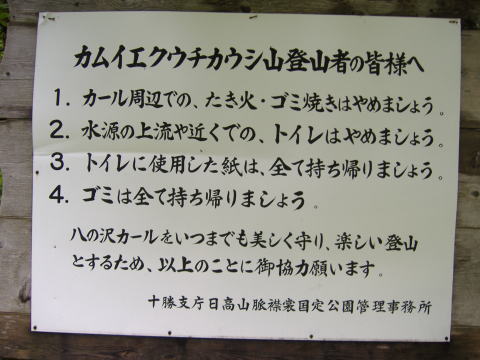

2005.7.20-21 カムイエクウチカウシ山

![]()

| グレード |

★★★ |

| メンバー | 単独 |

| 天候 | 1日目曇り、2日目晴れ後曇り |

| タイム |

1日目 |

当初カムエクからペテガリ岳へ4泊の縦走を計画していた。この7月の日高地方の天気は他が晴れていても山には雲がかかって

いることが多く、あまり期待できないスタートとなった。4時前に起床して日高山脈山岳センター駐車場から登山口のゲートに移動した。

従来の登山口である七ノ沢出合までは1時間30分の林道歩きがある。

|

|

| ゲート4:37 | 七ノ沢出合が近い5:33 |

谷間に雲が下りている景色を見ながら単調な林道歩きが続いた。

|

|

| 5:56 | 七ノ沢出合6:07 |

七ノ沢出合から沢用フェルト靴に履き替えて沢を歩いた。水位は股下なのでストックを使えば不安はない。

|

|

| ピンク色のハンゲショウ6:49 | 6:50 |

中州や巻き道の踏み跡をたどって渡渉を重ね約4時間で八ノ沢出合に着いた。年配の単独行が体調不良で登頂をあきらめて下山してきた。

途中葉っぱが半分白いハンゲショウでピンク色が混ざっている珍しいのがあった。

|

|

| 八ノ沢出合テン場8:21 | 八ノ沢カールとカムエクが見える9:05 |

八ノ沢出合にはテントが3張り程あり、10人パーティのツアーのものだった。

|

|

| スノーブリッジ9:52 | 9:58 |

雪渓はスノーブリッジになっていたり穴が開いている状態で真ん中を歩いても端をあるいても危険がある。どこが薄くなっているのか予測しながら

細心の注意を払って通過した。山岳センターの話では昨年7月にはスノーブリッジ通過時に崩落落下事故で重症となってヘリで運ばれた

登山者がいたそうです。

|

|

| 三股10:23 | 三段の滝12:30 |

三段の滝手前あたりで二股となっているところがあり、左は涸れ沢右が水流沢となっていた。ガイドブックには左岸の巻き道を行くとあったのが、

テープがあるのを見落として先入観で右へ行ってしまった。やがて踏み跡がなくなり、行ったり来たりして約1時間半もロスした。八ノ沢の本流は

ずっと左側にあったのだった。

|

|

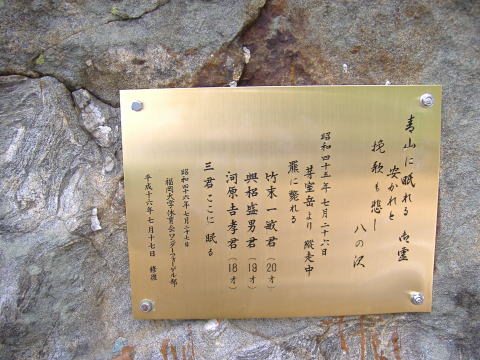

| カール底13:43 | 福岡大FWの碑13:48 |

自分が大学1年の時に福岡大学ワンゲル部の遭難事故がここであった。

|

|

ツアーガイドが私の縦走スタイルを見て稜線で熊の糞を見たと言った。忠告しているのか、いい度胸をしていると言って下山して行った。

|

|

| 稜線コルからカール14:34 | テント内16:33 |

稜線に出るとガスが濃くなってやがて雨が降ってきた。稜線コルから2、300mカムエク側に行ったところにスペースがあったのでテントを

張ることにした。昨日、山岳センターで見た福岡大ワンゲルの再現ビデオを思い出したり、熊の糞の話や視界不良で段々に縦走計画が

危うくなってくるのを感じながら夜を過ごした。

![]()

2日目

明るくなってテントから出るとすばらしい景色が広がっているではないか。すばらしい日の出、カムエク、ピラミッド峰、遠くの1839峰まで

見ることが出来た。

|

|

| 日の出4:11 | ピラミッド峰4:11 |

縦走計画も復活してウキウキして、前日の残りご飯をお茶漬けにして朝食を取った。

|

|

| 南方向の主稜線4:11 | カムイエクウチカウシ山4:22 |

カムエクをピストンする準備をしてテントの外に出ると、あっという間に雲が広がってカムエクやピラミッド峰が見えない。

気持ちが落ち込むのを抑えてカムエクに向かった。

|

|

| ブロッケン現象5:18 | 山頂から5:49 |

天気が良いのは分かっているのだが、どうも山の雲は取れない。カムエク山頂だけは快晴だが、他はすべて雲の下となってなにも見えない。

|

|

| 山頂5:51 | テン場6:28 |

ガスの中テン場に戻りながら考えた。何も見えないところを縦走してもしょうがない気持ちになってきて、下山することにした。

|

|

| テン場6:30 | ヒグマの糞7:08 |

テン場から稜線コルへ戻る途中で、やや新しい緑色がかった熊の糞を見た。昨日は気が付かなかったのでこんなところにテントを張って

いたのかと思った。ガスと小雨の中で写真はレンズが曇って良く取れなかった。三段の滝のあたりで、またも右寄りに下山してしまい、

藪の中左へトラバースする羽目になった。このときザックにくくりつけていたフェルト靴を片方なくしてしまった。

|

|

| 13:00 | 15:53 |

八ノ沢出合で奈良から来たという単独行の城山さんがテントを張っていた。3回目の挑戦で明日カムエクに登るという。彼は過去6月に2回挑戦して

いるが沢の水位が高くて断念しているそうだ。現在64才で定年後に300名山をリセットして登り直し260余り登っているベテランであった。

カムエクの6月は雪解け水による水位の問題、7月は雪渓崩壊の問題があるので8月が最適だと思う。

2005北海道へ戻る